ダホメの宝貝通貨と奴隷貿易

英文題名: Cowrie currency and slave trade in Dahomey

児島秀樹(Kojima Hideki)

1. はじめに

奴隷貿易で勃興したアフリカの国として、ダホメ王国がもっとも有名である。しかし、日本ではその研究は少ない。帝国主義期以前のアフリカ史の多くが人類学の領域で研究されていることにも、その一因があるかもしれない。(1)ダホメは知らなくても、ブードゥー教を知っている人は多いであろう。ダホメを建国したフォン人の神々ヴォドゥンは、ハイチで信仰されるブードゥー教の起源として有名である。

ダホメ王国は現在のベニン共和国の中部から海岸地帯に展開していた。その南部地域は、1727年にダホメ王国が征服活動を開始するまで、フエダ王国(Hueda)が安定的に支配していた。以下では、フエダ王国など、ダホメ王国以外の国々もあわせて、現ベニン共和国の南部地方、すなわち、19世紀にダホメ王国が支配的であった地方をダホメと称しておく。

フエダ王国時代に、この内陸国家の海岸地帯に、奴隷貿易の中心的港町の一つが生まれた。その貿易の最盛期はダホメ王国時代ではなく、フエダ王国時代である。ダホメ王国はその貿易構造を継承したにすぎない。ちなみに、この港町の本来の名称はグレフエ(Glehue)であるが、王国の名前をとって、ヨーロッパ人にフエダ(Whydah)と称された。現在は公式には、Ouidahと表記されているようなので、港町の名前としてはウイダと表記しておく。そして、以下では、王国名と港町の名前を区別しやすいように、ローにならって、ウイダが属していた王国の名前はフエダ王国と称することにする。(2)港町のウイダ自体、海に面しているのではなく、ラグーンをはさんで、若干、内陸部にある。さらに、フエダ王国の首都はウイダではなく、10kmあまり北方内陸部のサヴィ(Savi)であった。それより20kmほど内陸部にはアラダ(別称アルドラ)があり、ここを都として、フエダとは別の、アラダ王国があった。

ウイダの西方には、ジャキン(Jakin)とよばれる港町が栄えていた。ここは、現在、ゴドメイとよばれ、フラ王国(Hula)の港町であった。ジャキンの近くには、もう一つ、オフラ(Offra)とよばれる、フラ王国の主要な貿易港があった。

ウイダの東30kmほどのところに、大ポポ(Grand−Popo)とよばれる貿易港があるが、ここは、現地でフラ(Hula)とよばれた。フランスのジャン・バルボはおそらくウイダと思われる港をPelleauと記録しているが、これは、フラオ(Fulao, Foulaen)とも記録され、フラを意味するものと、ローは推測している。フラ、すなわち、大ポポから17世紀後半にウイダやオフラ、ジャキンに人々が移住したから、そのような名前がついたものであろう、と。(3)そして、1671年までに、フラの移住者がフエダ王国の版図に入った。1671年にフランスがウイダに商人館(trading factory)を建設したときに、ウイダはすでにフエダ王国領内に入っていた。フエダ王国の最後の王はフフォン(在位1708−27)である。ウイダがフラを起源とするのは、フ(Hu)とよばれるヴォドゥンの海の神の名前からも理解できる。フの神は元は、フラ人の民族神(deity)であった。

ダホメ王国の首都アボメは海岸から100kmほど内陸部にある。ダホメ王国は1892年11月17日に首都アボメを占領され、フランス領ダホメ植民地となった。第二次世界大戦後、1960年に独立してダホメ共和国となり、1975年にベニン共和国と改称した。今日も、もっとも多く利用されている言語はダホメの言葉であるフォン語と、植民地時代の名残りであるフランス語である。(4)

17〜19世紀に、フエダ王国とダホメ王国は大量の奴隷を輸出したので、ヨーロッパ人はその海岸地帯を奴隷海岸とよんだ。奴隷海岸の中でもっとも重要であった輸出港がウイダである。ローによると、ウイダは1670〜1860年代に西アフリカ最大の奴隷輸出港であった。この期間にベニン湾が総奴隷輸出の22%ほどを占め、そのうち51%がウイダからのものであった。すなわち、ウイダだけで大西洋奴隷貿易の10%ほどを占めた。西アフリカで、ウイダの次に重要な港は、さらに150kmほど東にいった、現ナイジェリア領内のラゴスである。ちなみに、アフリカ全体では、ポルトガルの交易基地であり、ブラジルに奴隷を供給したアンゴラのルアンダが最大の奴隷輸出港であった。(5)

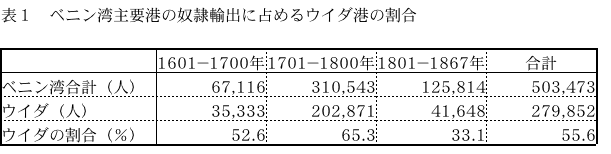

エルティス達のCD−ROMデータを利用して、ウイダ、ラゴス、ポルト・ノヴォ、アルドラ、バダグリ、ポポ、プティ・ポポ、ジャキン、ケタ、リオ・ヌン、グラン・ポポ、レガスの12港を選んで、その合計値でウイダ港の占める割合を計算すると、表1のようになる。ただし、ウイダの輸出量トップの座は1776〜1800年の25年間にはポルト・ノヴォに、1801〜1850年の50年間にはラゴスに奪われているし、1675年以前には奴隷を輸出していたのは、ほとんどアルドラに限られていた。25年単位でみた場合、ウイダは1701〜25年の間に約7.7万人を輸出したのがピークであった。すなわち、ウイダの奴隷輸出のピークはダホメ王国に征服される前である。

出典: D. Eltis, S.D. Behrendt, D. Richardson and H.S. Klein (eds.), The Trans−Atlantic Slave Trade: A Database on CD−ROM, Cambridge, (1999)より算出.

ウイダは現在、人口2.5万人ほどで、現代の世界の人口水準からいうと、いわば、さびれた田舎町である。ベニン共和国は現在、人口約746万人、面積11万km2ほどである。ウイダの住民の数は全国の人口の0.4%に達しない。ベニン共和国の面積は本州の半分ほどであるが、17〜19世紀には、その地域に5つ以上の王国が存在した。ウイダはベニン共和国の東西121kmの海岸地帯の中でも西側にあるが、その60kmほど東にある憲法上の首都ポルト・ノヴォは人口約23万人で、全人口の3%強がここで暮らす。ウイダから40kmほど東の国際港で、事実上の首都コトヌーは人口約63万人ほどである。(6)

ローの推計では、ウイダの人口は18世紀はじめにせいぜい数百人程度であったが、1770年代に8千人ほど、19世紀半ばに1.2〜3万人ほどになった。1772年にダホメ王国の首都アボメが2.4万人で、国王の季節的な逗留地であったカナ(Cana)が約1.5万人であった。(7)ウイダは18世紀には人口だけでみると、王国の第3の都市であったが、19世紀にはアボメにつぐ、第2の都市となった。現代の水準でみると18・19世紀のウイダの人口は農村にすぎないが、13〜14世紀頃の中世ヨーロッパと比較すると、大都市に分類される。パリやロンドンなどの一部の大都市をのぞけば、中世ヨーロッパの都市は人口が1万人をこえると大都市に分類された。中世初期にイタリアの4大海洋都市の一つであり、海洋法で有名なアマルフィの人口は現在では6千人ほどである。18世紀のウイダやアボメの人口は、たとえば、ハンザ同盟の盟主リューベックやハンブルクの、ハンザ最盛期の14・15世紀の人口、1万〜2.5万人ほどと同じくらいである。

毎年ウイダから、数千から1万数千人の奴隷が輸出されていたのを、その人口と比較すると、奴隷の輸出量はあまりにも多い。ただし、表1で利用した、推計を含まない現存の数値だけでいえば、18世紀第1四半期のピーク時で、3千人をこえる規模にすぎないともいえる。それでも、毎年、ウイダという一つの大都市からの、その人口に匹敵する数の奴隷輸出はその経済圏に大きな影響を与えたにちがいない。(8)

当時は都市への人口の集中度が低かったようなので、現代の発想は単純には適用できないかもしれない。クレインによると、もっとも悪くみた場合、ベニン湾岸地方は1690年代に400万人ほどの人口を抱えていたが、19世紀半ばまでに半減した。(9)フエダ王国やダホメ王国といった政治単位ではなく、ベニン湾岸地方という大きな単位をとれば、ウイダにはその0.2%ほどの人口しかいなかった。

しかし、同じような比較をアフリカの人口の比で考えてみよう。ダホメ王国やウイダといった限られた空間ではなく、大西洋奴隷貿易に関係した地域の人口と、輸出された奴隷の数の比較である。クレインによると、西アフリカを中心に、大西洋奴隷貿易の影響を受けた人口はアフリカ全体で、1700年頃に、2500万人ほどであった。19世紀半ばには、2300万人ほどになり、200万人ほどの人口減少がみられたという説もある。(10)18世紀の間、年間4万人の奴隷が輸出されていたとしよう。大西洋奴隷貿易の影響を受けた人口で計算すると、総人口の0.16%が実際に奴隷として輸出されていたことになる。現在の日本の人口にこの比率をあてはめると、毎年20万人弱の奴隷が日本から輸出されることになる。

ほんの少しの計算方法の変更で、絶対数での印象がかなり異なってくる。ウイダという一つの奴隷貿易港と人口の関係を見るときと、内陸部も含めた全人口に対する奴隷貿易の影響を見るときとでは、意味が異なるかもしれない。実際、奴隷貿易がアフリカにどれほどの影響を与えたのかは、諸説ある。奴隷化のための戦争による社会の混乱、その正当化のための道徳律の組み立てや人間の結びつき、奴隷貿易のために必要なアフリカの産業の構造変化など、さまざまな要素を考慮する必要がある。

奴隷はウイダとその周辺で獲得されるのではない。通常、戦争捕虜がウイダに奴隷として連れてこられるか、あるいは、北方の市場から次々と転売されて、ウイダに奴隷が到達する。ウイダから輸出された奴隷の多くは、ダホメより北方で、首都からせいぜい100〜200kmほどの範囲に暮らしていたマヒ人(Mahi)やヨルバのナゴ人(Nago)などであった。日本でいえば、関東圏内で奴隷が集められ、横浜から輸出されるのと同等の地理的範囲である。(11)

ちなみに、現在のベニンには、アジャ人(Adja)、ヨルバ人、バリバ人など、40をこえる種族がいると言われる。最大の貿易相手国は中国で、輸出入とも3割ほどを占める。

18世紀初頭、ウイダの奴隷貿易の最盛期にウイダの人口がそれほど多くなかったのには、いくつかの理由が考えられる。上述したように、ウイダ自体が17世紀頃に大ポポの移住者によって建設されたのかもしれない。歴史が浅い。さらに、西アフリカ社会に特徴的なものであるかもしれないが、内陸部と比較して、海岸地帯の人口が少なく、ヨーロッパ人との交易、そして、その中心となった奴隷貿易が発展することで、海岸地帯が発展した可能性が高い。(12)ウイダもその典型的な例かもしれない。

ポランニーが「貿易港」の一つとしてウイダを高く評価して、その解釈が日本でも採用されているようであるが、ローは大西洋奴隷貿易に関する限り、詳細に経験的事実を検討すると、ポランニー説は受け入れがたいと主張する。ウイダは奴隷貿易の廃止とともに、1840年代まで記録がとぎれるが、それ以前はヨーロッパの要塞の記録が多くを語り、それ以後は英仏の政府やキリスト教布教団体の記録が手に入る。(13)

ここでは、第一に、ダホメの歴史をひもときながら、奴隷貿易擁護派が利用することになるダホメの役割を確認し、第二に、宝貝を貨幣として利用することの意味を明らかにし、第三に、ウイダを中心とした大西洋奴隷貿易の状況を確認する。

2. ダホメ王国の役割

アフリカの歴史はいわゆる発展段階説を適用しようとすると、様々な困難に直面する。多くの点で、アフリカは中世ヨーロッパに似ているともいえる。(14)人口規模、地方分権的な政治構造、王位継承の争いや王の絶対性、貴族層の結集力など、確かに、似てなくもない。特定の地域の歴史であれば、その継承関係を利用して、歴史の「発展」を検証していると思い込めるが、自然条件や文明間の接触の頻度などで、かなり異質な社会を比較するのは、困難を極める。遊牧社会と同様、黒アフリカの歴史研究は近代の歴史学が依拠する概念装置そのものに挑戦的である。

奴隷海岸では、雑穀(millet)を中心として、モロコシ(ソルガム)、米、ヤムイモ、パーム油、コーラの実、豆、バナナなど、さまざまな作物が栽培されていた。農産物を生産するために奴隷を利用することも普通になっていた。しかし、18世紀末までは、サトウキビを導入して、奴隷に生産させたという記録はなさそうである。17世紀には、アメリカから導入された作物も定着していた。トウモロコシ(maize)は当初、ビールの醸造用に作られていた。ウイダの北東に位置したトリ王国では、トウモロコシが奴隷貿易船用として輸出された。トウモロコシは国内消費用として利用されたのではなかったのではないかと、ローは推測している。雑穀は1770年代には海岸地帯で、主作物の座をトウモロコシに奪われていたが、内陸部では、まだ雑穀が主食用の作物となっていた。(15)

家畜も、牛、馬、ヤギ、羊、犬、家禽などが当初から飼育されていた。のちにポルトガルが豚を導入した。すでに野性の肉はほとんど食されず、家畜が肉として利用されていた。さらに、雌牛に対する搾乳も行われた。文化地理的な研究では、シエラレオネ付近からベニン湾にかけての海岸地帯は、15世紀以前には、「生態的環境」のため、乳しぼりをしなかった地域として理解されているようであるが、遅くとも17世紀頃のヨーロッパの文献では、奴隷海岸での乳搾りが記録されている。(16)農耕・牧畜の「発展段階」を明確にするのは困難であるが、奴隷海岸でも、当時の世界の他の地域の農耕・牧畜とあまり変わりがない生産方式が採用されていたのではないかと推測される。ただし、おおざっぱに古代・中世・近代といった時代の三区分法を用いた場合でも、農耕・牧畜を基準とした時代の種差が、現状では、明確でないと言ったほうがいいかもしれない。

ダホメ王国とその周辺地域はヨルバ系のアジャ・エウェ語を話す人々から構成されている。もし、ヨーロッパの影響がなく、自生的に発展して、同系の言葉と文化を共有する人たちが中心となって一つの国をつくることができていれば、その国はヴォルタ川からウエメ川の海岸地帯を中心とする国家となったかもしれない。この付近に、アジャ・エウェ語を話す人々が暮らしている。ダホメはその中でも、フォンとよばれる人たちで構成される。「こんにちは」と言うとき、フォン人は「目が覚めた?」という意味で、「a fon à!」と挨拶する。

建国時代の頃の話は、伝承や神話にすぎなくて、確実な記述資料や考古学的証拠はなさそうである。ヨルバ人が暮らすナイジェリアにいたアジャ人は、13世紀頃に西に移動してきて、その一派が現トーゴのタド(アジャ・タド)に定住して、種族として形作られたといわれる。16世紀頃に、アジャはその移動経路を引き返すように、東に移住して、アルドラ(アラダ)王国を形成した。その北方に、17世紀に勃興してきたのが、フォン人のダホメ王国である。

ダホメ王国は1625年ころまでに成立していた。ダホメ王国は奴隷を売って、多くの火器を獲得し、その火器で軍事活動を展開し、多くの奴隷を獲得した。1727年に、ダホメ王国はフエダ王国の海岸の交易中心地の一つであるウイダを征服した。当時、ウイダはすでに国際貿易港の地位を確立していた。ダホメ王国の征服によって、ウイダは内陸国家ダホメ王国により、遠隔操縦される港町になった。(17)

奴隷制を罪悪と理解する場合、大西洋奴隷貿易におけるダホメの位置づけ自体が、西欧のイデオロギーの道具となった。専制的な独裁国家であるダホメの攻撃で、奴隷とされたり、人身御供にされた、かわいそうな捕虜たちの命を、文明国であるヨーロッパは救っているのである、というのが、その主な論点である。人身御供や晒し首の形で、殺される運命にあった平民を、文明国の植民地に連れていって、救済しているという自己正当化論にうまく合致する例として、しばしばダホメが取り上げられた。この論点が主張されたのは、1807年の奴隷貿易廃止に至る約20年間の論争の時代だけではない。王立アフリカ会社がその独占的交易権を失って、ブリストルが奴隷貿易の中心的な位置に食い込んできた1730年代に、すでに、スネルグレイヴ(1734年)によって主張されていた。スネルグレイヴはロンドン商人に船長として雇われて、西アフリカで交易に従事した経験をもとにして、本を出版した。

ちなみに、エルティス達のCD−ROMには、5046人の船舶所有者(ownera項目)の記録があり、王立アフリカ会社が660件で、所有者として最も多く記録されている。王立アフリカ会社はアフリカの地域の中では、要塞取引が不要であると言われたベニン湾との取引が最も多く、会社の総奴隷取引の36.6%を占めた。要塞取引が必要であるとして、王立アフリカ会社の独占を継続する理由となっていた黄金海岸は24.2%にとどまっている。王立アフリカ会社が無事に輸送できた15万人強の奴隷の輸出先は44.2%がバルバドス島である。1672年に設立された王立アフリカ会社は、CD−ROMで見るかぎりでは、1674〜1708年にほぼ毎年3500人以上の奴隷を輸出した。独占批判ののち、1712年にアフリカ交易が開放されたのと、ほぼ時を同じくして、会社の奴隷輸出は激減する。ただし1720年代前半は3000人前後の取引が可能であった。(18)

CD−ROMのデータを利用して、フエダ王国時代の1700〜26年と、ダホメ征服後の1727〜53年の2期にわけて、27年単位で、ベニン湾からの奴隷輸出量を見ると、次のようになる。船舶の出港地別の順位は、前半がロンドン(3.3万人)、ナント(3.2万人)、アムステルダム(1.2万人)、ゼーラント(8千人)、ロリアン(7千人)で、後半はナント(6.0万人),ロリアン(7千人)、ラロッシェル(6千人)、ロンドン(5千人),サン・マロ(4千人)となっている。王立アフリカ会社の貿易開放政策での変化は見られるが、それよりむしろ、ダホメのウイダ征服によりイギリスとオランダは撤退して、ナントへの集中が見られたと図式化できる。18世紀にはナント船の奴隷輸出先の70%以上がサン・ドマング島(ハイチ)であったので、ナント、ベニン湾、サン・ドマング島のつながりが最も強かったといえる。

スネルグレイヴの正当化論に対しては、翌1735年、アトキンズが反論を加えていて、ダホメ王アガジャは奴隷貿易をやめさせるために、ウイダに侵攻したとさえ主張された。その後、論述の仕方、資料の使い方などが精緻化されたが、この論点の基本的な姿勢は現代の歴史研究まで続いている。ロビン・ローがもっとも実証的な研究成果をあげていて、もっとも参考に値する論考を多数発表しているが、この正当化論の適否を論じようとしている点で、それまでの姿勢とかわりがないといえる。

18世紀まで大半の人が正しいと信じていた奴隷制度が犯罪であったとしたら、その主犯はヨーロッパ人である。奴隷貿易時代以降、現代まで、ヨーロッパはダホメを初めとして、アフリカ側に責任を転嫁して、自分の罪を減じたり、免じたりした。この点は、現代の研究者にも、逆の形で影響を与えている。ダホメが積極的に大西洋奴隷貿易に関与した事実を明らかにすると、その歴史像=事実はヨーロッパ人の罪を免じてしまっていると、逆に、誤解されることになる。主犯とともに、従犯も犯罪者である。この点、ローは、いわば殺人を幇助した人間の罪を追求することは、主犯である殺人者の罪を免除することにはならないと論じて、事実の提示を道徳的に誤読する人たちを戒め、さらに、今日的な道徳律を過去に適用することの非歴史的な手法に対する懐疑を明確にしている。歴史研究は道徳判断を押しつけるために存在するのではなく、歴史の因果・継承・蓄積や歴史的事実を究明するものである。(19)

道徳律は歴史的に変化する。歴史研究者が道徳律や、特定の社会への帰属意識から解放されなければ、歴史は語れない。西欧の研究者には道徳的な判断から、奴隷の数を少なめに見積もることで自分が帰属意識をもっている西欧社会の先祖の罪を減じようとしたり、イスラム圏や黒アフリカ内部の奴隷制を持ち出して他人を非難するものもいるようであるが、これも、歴史学にはふさわしくない態度である。もちろん、歴史は特定の視角を利用して見るものであって、研究者の「予断」が入るのは、避けられない。人間は人間の見方でモノを見るし、トンボはトンボの目でモノを見る。特定の視角がなければ、モノを見ることはできない。視角を否定したり、中立を装ったりすることではなく、視角を歴史的に鍛える必要がある。

スネルグレイヴはまず、メキシコ、すなわちアステカ帝国の人身御供の例をひき、ダホメだけでなく、ギニア沿岸で人身供犠が行われている点を事実として指摘する。1713年に彼がヴァージニア商人ブラッドリ所有のアン号で、オールド・カラバルまで出向いた時に、幼児を人身御供から助けたという話を物語る。その地の王と贈り物の交換をしていたとき、その傍らに、生後18ヶ月ほどの幼児が木に縛りつけられていたので、その理由を王に尋ねると、王は「神エグボ(Egbo)が繁栄するよう、今晩、神に提供される」と答えた。一悶着あったあと、スネルグレイヴは、人にはして欲しいことをしてあげなさい、という人間の自然法(Law of human Nature)、いわゆるキリスト教の黄金律などを説いたあと、その子を王から購入した。のちに、偶然その母を購入して、親子を引き合わせることができた。その話を聞いた船中の奴隷が、その行為を称賛して、おかげで中間航路での奴隷反乱を免れた、というものである。悪く表現すれば、幼児を人身御供から救って、奴隷にしてあげた、という話である。そして、平民の間で横行する窃盗の話や、一夫多妻制(polygamy)の話、特に高位のものたちの場合に数百人の妻をめとるという事実の指摘、さらに、庭と言ってもいいほどに手入れが行き届いた農場や繁栄する商業などの物語が続く。まさに事実を語るように見せて、感情に訴える。(20)西欧では一夫一妻制の理念の下、多夫多妻制が実現されていると表現するのと同程度に、これらはほぼ事実である。他者を誹謗・中傷すれば、自己が正当化されるという、この手法は現代の法律家もしばしば利用する論法の一つである。

スネルグレイヴによると、ウイダとその近隣の港から、年間2万人以上の奴隷が輸出されていて、ここで白人は洗練された(civilized)もてなしをうけていた。ダホメは関税を支払って、ウイダに奴隷の輸出を求めたが、拒否されたので、仕返しにウイダを征服した。スネルグレイヴが奴隷貿易を正当であると考える理由は、次の点である。1.戦争捕虜の命を救っている。2.プランターは高値で買っているので、奴隷をよく世話している。3.砂糖植民地の気候も、白人と異なり黒人奴隷には適していて、アフリカの犯罪者が送り返されることなく、ここで暮らしている。(21)

それに対して、アトキンズはアガジャ王がウイダを征服した理由を次のように述べる。「この君主はおそらく、残虐な戦争と、これらのヘビやアラダ国王によって常々課せられてきた奴隷制から、自分の国や近隣の国の人々をあがなおうとする寛大な心から、征服を余儀なくされた」。(22)これ自体は、征服戦争の正当化論にすぎないが、前述したように、ウイダの奴隷貿易のピークがまさにウイダが征服される直前であったのも、事実である。ウイダの奴隷狩りに業を煮やしたアガジャ王が、ウイダ征服に乗り出したとしても、全くおかしくない。しかし同時に、スネルグレイヴの主張のように、ダホメが奴隷貿易を反故にされて、仕返しにウイダを占領したとしても、物語としてはおかしくない。

おそらく、当時の西アフリカでは奴隷制や人身御供を悪く理解する道徳律はそれほど強くなかったであろうから、ウイダ征服劇の動機はアトキンズのように理解するにしても、自国民が奴隷として販売されるのではなく、奴隷を販売する側にたつためにウイダを征服したと理解することも可能であろう。征服の動機はともかく、ここではローと同様に、ダホメ王国はフエダ王国の貿易構造を継承したと理解する。

しかし、イギリス側の道徳律はキリスト教の黄金律がイデオロギーとして浸透していて、すでに奴隷制を悪いものと理解する方向に変化していたため、スネルグレイヴのような正当化論が必要となり、アトキンズのようにそれを批判する論点が主張されるようになった。おそらく黄金律はのちに人権として昇華される論点であろうが、人身御供や捕虜の処刑のような人命に対しては適用しても、奴隷制に対して適用するには、まだ躊躇していて、重商主義的な経済的考慮が優先されていたと見るべきであろう。

3. ダホメと宝貝

ダホメを初めとして、ベニン湾岸から内陸部にかけて、通貨として宝貝が利用されたのは有名である。古代中国でも同様であった。貝という文字は宝貝の形を模した漢字である。(23)通貨として利用された宝貝は中国でも西アフリカでも、キイロタカラガイ(Cypraea moneta)とハナビラタカラガイ(Cypraea annulus)の2種類である。両方とも長さ1cmほどの、宝貝の中でも小さな貝である。日本では子安貝とも呼ばれるハチジョウタカラガイのように、大型で高価な宝貝は、日用品を扱う通貨としては不適格であった。贈与や卸売市場などで利用される秤量貨幣、あるいは、それと同様に貨幣素材の価値が問題とされるような、価値の大きな貨幣とは、宝貝の利用法は異なる。宝貝通貨はその機能からすると、計数貨幣に分類できる。

中国古代の秦の財政機構では、銅銭が布帛や黄金と併用され、銅銭の価値は金布律によって、長さ8尺、幅2尺5寸の布が銭11にあたると定められていた。ここから、佐原は「銅銭は、素材となる金属の価値などが社会に信任された結果、貨幣として流通したのではなく、実物経済の代表である布との比価を法律で定めることによって、貨幣となっていた」と主張する。(24)ダホメで利用された宝貝も、別の商品との比価で表現されたという点で、中国の銅銭の位置づけに近い。「貨幣経済」と「実物経済」という区別の仕方に問題があるといえるほど、素材の価値との関係は薄く、宝貝は価値あるいは責任の計算道具(計数貨幣)として理解されていた。ダホメの宝貝は日用品を扱う市場で流通し、税金として徴集された。ここでは、宝貝が価値の計算道具であった点と、別の商品との交換比率の「標準」が設定されていた点に注目しておく。ダホメでも、宝貝価格が王の絶対権によって定まっていたという説があるほど、交換比率が定まっていた。

英語で宝貝はcowrie、cowryである。これはヒンディー語やウルドゥー語のカウリからとられたものである。ここからも理解されるように、英国にとっては、宝貝はインドとの交易で得られたものであった。(25)ヨーロッパ人は西アフリカで宝貝をbougesともよんだが、現地では、akueとよばれた。現在、フォン語で貨幣はアクエ(akwe、kwe)である。日本語の「かね」やフランス語のargent(銀)のように、ダホメでは宝貝が貨幣を意味する言葉になったのかもしれない。

奴隷海岸の海岸地帯と内陸部との交易は、奴隷貿易とともに拡大した。海岸地帯はヨーロッパの製品はもとより、地元の特産物である塩、干物、コーラの実、綿織物などを内陸部に運んだ。交換に、内陸部の奴隷が獲得された。海岸地帯は奴隷の産地ではなく、内陸部の奴隷の西欧人への中継地である。17〜18世紀にイギリスがスエーデンの鉄を輸入していたように、奴隷海岸もスエーデンの棒鉄を輸入し、その鉄で農器具が製造された。さらに、ヨーロッパの毛織物が黄金海岸の好みにあうように織りかえされて、黄金海岸に輸出されたり、あるいは、アメリカのトウモロコシ、サツマイモ、マニオク、カカオなども生産されるようになった。(26)ヨーロッパとの接触で、奴隷海岸の経済は確実に発展した。

宝貝の流通範囲も奴隷貿易とともに拡大したと言われる。コンゴではポルトガルが進出したときには、すでにコガタマクラガイ(Olivella nana)が貝殻通貨として利用されていたが、ポルトガルとの奴隷貿易でその使用が拡大した。「新世界への奴隷貿易が17世紀にかなりな割合に達したとき、すでに輸入宝貝通貨は西アフリカの広い範囲で利用されていた。その範囲自体、拡大していて、18世紀の奴隷貿易の頂点で、明らかに、同世紀の宝貝輸入も記録的なレベルに達した」。(27)宝貝は統治者側が決めた貨幣ではなく、人々が慣習的に市場で商品交換のために利用した貨幣であるため、商品交換の道具として、宝貝が流通範囲を拡げたのは間違いないであろう。しかし、奴隷貿易のためだけに、交換手段としての宝貝が利用されていたのではない。奴隷購入に利用された宝貝はダホメや周辺諸国の市場機構を通って、徐々に流通範囲が拡大した。拡大できるほどに奴隷貿易によって、この地域の経済が活性化されていったといえる。その逆に、奴隷貿易で奴隷海岸の経済が鈍化したなら、むしろ、周辺地域で利用されていた貨幣が海岸地帯に流通することになったとしても、不思議ではない。もし、経済的に優勢な地域の「貨幣」が劣勢な地域で流通するのが、真実であったとしたら。

奴隷海岸では地域的な定期市が開催されていた。アラダとウイダでは4日毎、あるいは、週に2回、市が開催された。17世紀半ばに、アパ(Apa)で開かれた市には内陸部の商人がやってきて、市には3千〜4千人が参加していたといわれる。ジャキン(Jakin)では、1715年に、6千人をこえるひとが市に集まった。フエダ王国の首都サヴィでも、18世紀初期に4千〜5千人が集まった。当時の人口規模から言えば、住民の大半が市場に集まったものと判断できる。

もしかしたら、村落レベルの市では物々交換が行われたかもしれない。定期市では、ラグーンの産物である塩や魚の他、カゴ類、ビール、壺などが売られた。市場には、調理済みの食品を売る店も出された。ローは、調理済み食品は居住者用ではなく、主に商人のためのものであったと推測しているが、後述するように、日当が食費を念頭にいれて計算される社会であるので、そのように限定的に理解する必要はないであろう。(28)

市場には市場の監督(captain of market)が配置された。1704年のウイダの報告では、市場監督官が毎月変動する食糧の価格を設定し、市場の開催を宣言した。彼は販売される商品も検査し、支払われるべき価格を公言した。この手法はコンゴのソンゴーラ地区の市場に関する安渓の報告とも似ている。(29)1980年にソンゴーラでは、現金を利用した8箇所の市場の他に、原則として現金の使用が禁止された9箇所の市場(バーター市)が設けられた。バーター市は農耕グループの集落で開催され、川沿いに住んで漁業に従事するワゲーニアと呼ばれる別の集団がその市場にやってきて、農産物と魚が交換される。バーター市は週に1、2度、定期的に開催される。市場はカピタとよばれる市場監督がとりしきり、カピタは市の開催時刻を設定したり、交換される商品の数量の目安を設定したり、自由な交換を推進するための規則を宣言したりする。取引の単位はフンゴとよばれる各種商品を揃えた一山の商品群である。個別商品に値段がついているのではないが、平均すれば、現金市とかわらない価格となる。魚がとれなくなると、市場の参加者が減少する。商品を供給する実際の力がなくなると、その商品に対する期待がなくなり、商品の価格は変動することなく、ただ、需要と供給が消滅する。商品の価格は商品の需要と供給で決まるのではない。商品の価格が需要と供給で決定されるのは、需要と供給で決定されなければならないと考えている経済圏においてのみであると想定しておいたほうが、よりよく現実を説明できる。たとえば、18世紀までの道徳経済を脱して、19世紀の政治経済の発想で商品取引の合法・非合法を判断するようになったイギリスは、需要と供給で商品価格が決定されないと、不正取引が想定される社会となった。

18世紀の奴隷海岸の市場は、このソンゴーラの例とは異なるが、相似するところも多く、比較対照として、参考になる。ローは商品の多寡で価格が変動するので、商品は需給によって価格が決定されるとして、ポランニー説を批判する。(30)しかし、個別取引で、各個別商品の価格が需給で決定されるとは言い難い。個別事例での契約関係で価格が決定されると、それは不正取引であるとみなされかねない。道徳経済を信奉した18世紀までのイギリスと同様である。商品の多寡を見ながらであっても、市場監督官が社会を代表して、価格を仕切っているのは、間違いなく、「価格の変動=需給の変化」と考える必要はない。その価格決定メカニズムは現代のものとは異なる。それは後述するように、イギリスの商人たちの帳簿からも確認できる。

ポランニーによると、ダホメでは物々交換が禁止されていた。宝貝を利用した商品取引が強要された。そのために利用されたのが、商品の需給に任せる市場ではなく、商品の価格設定と、設定価格に従った、宝貝を利用した商品交換であった。しかし、歴史的現実はポランニーの理解に対して疑いを投げかける。ローは1715年のジャキン市場では、支払いに通貨(宝貝)が好まれたが、義務ではなかったと主張する。市場では物々交換もできたが、そうでなければ、宝貝の利用が望まれた、と。(31)

奴隷貿易で商品流通が盛んになる以前から、この地域では貨幣として、宝貝が用いられていた。宝貝の貨幣としての利用がいつ頃から始まったのかは、よくわからない。ムスリムの文献にはサハラ以南の地域で11世紀から宝貝が利用されていたという記録が残っている。1324年のマンサ・ムーサの巡礼で有名なマリ帝国でも、金の延べ棒の他に、宝貝も貨幣として利用されていたといわれる。西アフリカでは、通貨として利用された宝貝(ハナビラタカラガイ、キイロタカラガイ)は採取できないので、当初から、モルジブ産の宝貝が利用されたものと考えられている。ただし、この時期に通貨として利用された貝の多くは、宝貝というより、アンゴラ北部ルアンダ島に豊富に産出されるコガタマクラガイであろうと見られている。1480年代にポルトガル人がギニア湾沿岸に進出してきたときには、すでに貝が通貨として利用されていた。(32)

インド西南のモルジブからの宝貝の流通経路として、もっとも考えやすいのは、その時代の多くの他の商品と全く同じ経路を通って、西アフリカに到達した、というものであろう。例えば、11〜15世紀頃には、アラビア海で活躍するインドのグジャラート商人、ペルシア商人、あるいは、アラビア商人の手を経て、アラビア半島に到達した。紅海から地中海へは、ナイル川を下る経路を通って、カーリミー商人たちが東方物産とともに、宝貝を運んだであろう。さらに、地中海では、ムスリム商人やヴェネチア・ジェノヴァの商人によって北アフリカ各地に宝貝が輸入された。そして、いわゆる金塩交易路を通って、トゥアレグ人の隊商がサハラ砂漠を横断した。このように、陸路・海路を利用して徐々に運ばれていた宝貝は、大航海時代の到来とともに、ポルトガル、オランダ、イギリスの商人によって海路で直接にギニア湾沿岸に輸入されるようになった。(33)

ポルトガルは1506年からモルジブの植民地化を狙ったが、ムスリム商人やモルジブ島民の抵抗だけでなく、海賊まがいのポルトガル商人の活躍で、あまりうまくいかなかった。それでも、1551〜73年にモルジブのスルタンを勢力下に置くことに成功した。しかし、島民はポルトガルの要塞の夜襲に成功し、ポルトガルを追放した。新たなスルタンはポルトガルに貢納した。モルジブは貢納で主権を回復し、以後、オランダやイギリスの干渉に対しても、独立を保った。ポルトガルへの貢納の支払いも1650年には免れるようになった。(34)

17世紀前半にオランダは多くのポルトガルの交易拠点を攻撃し、1658年にセイロン、1663年にはコチンの占領に成功した。オランダもインド各地でモルジブの宝貝の購入に成功したが、最も多く入手したのはセイロンに輸入されたモルジブの宝貝であった。イギリスは1690年にカルカッタが建設されるまで、ベンガルの港町としてバラソア(Balasore)に拠点をおいた。モルジブの商人やスーラトの商人がバラソアに集まり、ベンガル商人はここからモルジブに300〜600トンの船を出していた。100〜200トン程度の奴隷貿易船と比較すると、東インド会社の船舶はかなり大型で、17世紀でも、500トンをこえるものもまれではなかったが、それに匹敵するベンガルの船舶がモルジブとの交易に活躍していた。モルジブからは宝貝やココヤシの綱などが輸入され、モルジブはベンガルの米、綿織物、バターなどを購入した。

17世紀後半から18世紀にかけて、オランダは主にセイロン、イギリスは主にベンガルから宝貝を購入した。インド商船は喜望峰から大西洋上を北上して、ヨーロッパに直接到達する航路を使って、まずは、アムステルダムやロンドンに宝貝を卸した。航路の途中で寄ることができた西アフリカでは卸さなかった。東インド産品の回転率を高める目的もあったのかもしれない。王立アフリカ会社などの奴隷貿易商は、このモルジブ産の宝貝をヨーロッパで入手し、ギニア湾岸で奴隷と交換した。(35)

オランダはモルジブの宝貝貿易を独占しようとして、形式上はそれに成功した。しかし、実質的には、英国もオランダの3分の2ほど、年平均50トンの宝貝を輸入できた。オランダは1700〜90年の間に年平均74トン、枚数にして6千万枚以上の宝貝を西欧に輸入した。(36)西欧に輸入された宝貝の半分をオランダが独占し、各国が輸入した宝貝がそのまま西アフリカに流入したとすると、フランスやポルトガルなども勘定に入れて、年平均140トン、枚数にして1.2億枚の宝貝が西アフリカに流入したことになる。18世紀の一つの標準的価格であるが、奴隷1人の購入価格が16万枚であったとすると、年間750人の奴隷が宝貝で購入されたことになる。トンあたりの宝貝の数は80万枚以上であり、奴隷1人16万枚の価格であるとすると、宝貝1トンで5人の奴隷が購入できる。

ウイダからの奴隷輸出は18世紀に年平均2028人であるので、おおざっぱに3分の1ほどの奴隷は宝貝で購入されたと言えるかもしれない。ウイダの奴隷取扱数を奴隷海岸全体の半分であるとすると、奴隷購入価格の6分の1は宝貝で支払われた。

奴隷の平均的価格は17世紀は18世紀よりかなり安かった。王立アフリカ会社は1680年代に50トンの宝貝を輸出し、ベニン湾から年平均3千人以上の奴隷を輸出した。(37)17世紀末には、奴隷1人の宝貝価格は、当時の奴隷1人の価格が平均で70ポンド(32kg)であるとすれば、50トンで1560人ほどが宝貝で購入されたことになり、奴隷の半分は宝貝で購入されたことになる。

ダホメ王国では宝貝が、いわば正貨として利用されていた。1オンスの金は英貨4ポンドに等しく、英貨1ポンドが8万枚の宝貝と交換された。しかし、この交換比率は「早起きは3文の得」と同様に、ひとまとまりにする毎に割引されるので、単純な計算はできない。中国では遅くとも梁の武帝時代、546年に900文を1貫文とする慣行を禁止する法令がでていて、省陌法が民間で利用されていた。日本では鎌倉時代中期に省陌法が一般的な慣行となり、1872年に太政官令で禁止されるまで、一文銭97枚あるいは96枚が100文として通用していた。中国や日本の省陌法と意味・内容は異なるかもしれないが、宝貝での省陌法はすべての位に適用される。(38)1860年代のバートン(R.Burton)の報告では、ベニン・ビアフラ湾での交換比率は次のようであった。(39)

40 cowries = 1 string(連) = ![]() d. 〜 1d.

d. 〜 1d.

5 strings = 1 bunch(束) = 3d. 〜 6d.

10 bunches = 1 head(貫) = 1s. 9![]() d. 〜 2s.

d. 〜 2s.

10 heads = 1 bag(袋) = 14s. 〜 $4

宝貝40枚で![]() 〜1ペンスであれば、その5倍である1束は、3

〜1ペンスであれば、その5倍である1束は、3![]() 〜5ペンスになるはずである。40枚の50倍である1貫は、37

〜5ペンスになるはずである。40枚の50倍である1貫は、37![]() ペンス(3シリング1

ペンス(3シリング1![]() ペンス)〜50ペンス(4シリング2ペンス)になるはずである。1連で40枚の宝貝といっても、ウイダでは、通常1連は39枚からなっていた。王室の女性が作った連であれば、37〜34枚でよかった。(40)王室の場合は、いわば税金の一種であるので、例外としてみても、宝貝に穴をあけ、紐を通す労力に対して、1連につき1個の労賃が支払われているという考えから、1個分、すなわち、1連で2.5%の割引となっている。同様に計算すれば、束にするときに、連から20%の割引、貫にするとき、連から43〜52%の割引となる。ひとつにまとめる毎に、割り引いて計算されるので、1ポンドが8万枚の宝貝と交換されたとして、1ペンスは宝貝約333枚に値するかというと、そうではなく、1ペンスは宝貝40枚程度に値するにすぎない。逆に言えば、1ペンスで宝貝40枚とすると、1ポンドは宝貝8万枚ではなく、9,600枚に値しなければならない。

ペンス)〜50ペンス(4シリング2ペンス)になるはずである。1連で40枚の宝貝といっても、ウイダでは、通常1連は39枚からなっていた。王室の女性が作った連であれば、37〜34枚でよかった。(40)王室の場合は、いわば税金の一種であるので、例外としてみても、宝貝に穴をあけ、紐を通す労力に対して、1連につき1個の労賃が支払われているという考えから、1個分、すなわち、1連で2.5%の割引となっている。同様に計算すれば、束にするときに、連から20%の割引、貫にするとき、連から43〜52%の割引となる。ひとつにまとめる毎に、割り引いて計算されるので、1ポンドが8万枚の宝貝と交換されたとして、1ペンスは宝貝約333枚に値するかというと、そうではなく、1ペンスは宝貝40枚程度に値するにすぎない。逆に言えば、1ペンスで宝貝40枚とすると、1ポンドは宝貝8万枚ではなく、9,600枚に値しなければならない。

4 宝貝の貨幣としての役割

宝貝は日常の食料品など、生活用品の取引に利用されただけでなく、税金など、通常なら金貨・銀貨が利用されるような場でも、宝貝が法貨として利用された。ダホメの場合、食料品や手工業製品は伝統的な慣行や法律・布告に従って、価格が設定された。王は輸入物資の価格を設定し、在庫量の変化に応じて価格を変更する義務を負った。

玉野井は宝貝が貨幣として選ばれた理由として4点を指摘している。(41)i. 金は地金の状態では、重量を量らないといけないが、宝貝は数えられる。ii. 宝貝は金と比較して、小額取引に適していて、農村の市場で出回る食料品の売買に便利である。iii. 宝貝は模造品を作るのが困難である。iv. 宝貝の「数」で富の量を示すことができ、大量輸送も可能である。

i. 地金は量、宝貝は数

もし、貨幣が数えられるべきものであれば、貴金属は貨幣にふさわしくない。金・銀は量(重さ)で計るしかないので、重量単位と、それをはかる、何らかの秤が必要となる。その不便さを克服するかのように、金・銀を鋳貨にすることで、数としての扱いを可能にする。金・銀は鋳貨になっても、素材の価値を維持する点で、計数貨幣にはなりきれず、本来、秤量貨幣である。

それに対して、宝貝は数えられるので、生まれながらにして貨幣である。むしろ宝貝のような計数貨幣で、価値を数えることの経験を積むことで、量の計量化(貴金属の鋳造貨幣化)が発想されたともいえる。

マンサ・ムーサの例をひくまでもなく、バンブクやブレなど、西アフリカには有名な金産地が数カ所ある。西アフリカの金はサハラ砂漠をこえて、地中海沿岸やその先の地方に輸出されていた。西アフリカの国々は金が利用できる状態にあっても、それを硬貨として利用しなかった。金を硬貨として鋳造する技術がなかったとは思われない。貨幣は計数貨幣であると、深く信じていたのかもしれない。それは金本位制の時代に、貨幣は兌換紙幣でなければならないと信じていた人がいたのと同様である。

ii.宝貝は小額取引

宝貝は小額取引に適している、というより、日常生活品の交換のために必要とされたのが、宝貝であった。日用品の市場では金貨・銀貨を利用する必要性はほとんどない。女が主役となる日用品の市では、互いに取り揃えた商品の品質や数量を表せるだけでいい。価値などといった、野暮ったい資格は貨幣には不必要である。しかし、宝貝は高額商品の交換にも利用された。その点で、宝貝を利用した経済体制は中世的な複数の貨幣からなる貨幣体系とは異なる。それは、すべてが「円」「ドル」などの国家標準の貨幣単位で計算・処理される現代の貨幣体系に近い。

ベンガルでは18世紀半ばに米1ポンドが15枚の宝貝(約33枚/kg)と交換された。(42)

ダホメでの成人男子奴隷の購入価格は宝貝価格で、1680年代に1〜3万枚、17世紀末に4万枚、1710年代に4〜5万枚、1750年に13.2万枚、1760〜70年代に16万枚、1780年代に20.8万枚であった。(43)

ウイダの運搬人(porter)の給与は17世紀末〜1850年代まで1日120枚で固定され、運送労働力の需給には依存しなかった。(44)上記の期間の奴隷の最低価格の1万枚から最高価格の20.8万枚を、運搬人の賃金120枚で換算すると、奴隷価格は83日〜1733日の労働に等しい。4分の1年買い〜5年買いとなる。

西アフリカの家内奴隷は1年間は確実に奴隷であるのに、その後は、氏族の一員に取り込まれる可能性をもっていた。もしそうであれば、奴隷価格が当初、運搬人の賃金で換算して、1年に満たない価格で取引されていたとしても、おかしくない。17世紀の間に、賃金1年分に達しない価格で販売されていたのは、奴隷海岸での標準的な奴隷の利用法を想定した奴隷価格であったと推測できる。

それに対して、運搬人が無休で働いたとして、3〜5年分の価格に換算されてしまう18世紀後半の価格は、西欧の奴隷貿易のために特別に高価格で売れるようになった可能性が高い。逆に言って、西欧は奴隷を数年間以上、働かせていたであろうから、この価格でも安く買いたたいたと言えるかもしれない。ただし、これはウイダでの価格体系での換算であって、西欧の価格体系での換算ではない。(45)

ダホメでは奴隷に賃金が支払われていたことも、考慮すべきかもしれない。奴隷は毎日、賃金が支払われていたわけではないが、賃金支払いを受けたときには、宝貝80枚、すなわち、運搬人を標準的な日雇い労働者としたら、奴隷は日雇い労働者の賃金の3分の2に相当する賃金を受けていたことになる。宝貝80枚は一日の食費とほぼ同等である。奴隷たちは市場で食事したのであろうか。

ウイダのカヌー運送人(canoemen)は月単位で雇用され、宝貝4千枚をえた。この額は運搬人の日給にして、約33日分にあたるので、カヌー運送人のほうが若干、賃金率が高かったといえよう。£1が宝貝8千枚に相当するとすれば、カヌー運送人の賃金は英国貨幣で半ポンドとして換算できる。ちなみに、18世紀末の英国海軍の一般水兵の賃金は月額で1ポンド3シリング6ペンスであり、カヌー運送人の2倍強であった。(46)もちろん、国家標準の貨幣が国内を流通している現代の貨幣両替率と同等の意味で、正確な国家間比較が可能であると考えてはいけない。英国水兵の賃金がカヌー運送人の2倍ほどであったとするのは、参考程度である。

宝貝4千枚というカヌー運送人の賃金は、純粋に彼らの働きに対する賃金であって、彼らはその他に、一日80枚の宝貝を食事用に受け取っていた。17世紀末から18・19世紀に、売春は1回で宝貝3枚であったのが、20枚に上昇した。食費や労賃と比較して、売春の価格が現代とは比較にならないほど安いが、それだけ売春は社会制度や社会思想に影響されるものであるのが理解できる。(47)

ダホメで売春が生じる原因は一夫多妻制にあると考えられている。妻を娶れない男性が多くいた。西アフリカの他の地域と比較して、裕福な男性は多くの妻を娶る。400人もの妻を抱える首長層もいた。しかし、ヨーロッパ人の目に「妻」と見えた女性たちは実際には、法的に、奴隷であったと、ローは推測する。(48)おそらくこの場合、「法的に」(leagally)という言葉はローが想定するヨーロッパの法体系での意味にすぎないであろう。

奴隷海岸で適用された「法」体系は推測するしかない。ヨーロッパ人に専制的であると非難されたダホメ王国の王は、中世から近代のヨーロッパのように、神と見なされることはなかった。神であった中世西欧の国王ほど専制的ではなかったが、王の意思が「法」であると言ってもいいほど、強力な主権の保持者であった。そのため、王が死ぬと法が失われ、犯罪が多発するようになり、人々は次の王が就任するまで、街を歩くことさえできなかった。王の妻も家具を壊し、互いに殺し合った。次期の王が就任すると、この無法状態が終わった。現代の「国民」意識と同様、王に対する絶対的帰依=帰属意識が法秩序を生み出していた。法を執行する王権はヨルバのルクミ(Lukumi)から伝わった王刀による儀式で、権威付けられていた。(49)

王の意思にすぎなかったものから、王の意思をこえた法とよばれる社会思想が歴史的に新たに誕生することになるのか(例えば、<呪術→王の意思→法>と図式化できるような法制度の発展があったのか)、それとも、法秩序の一つとして王の意思が位置づけられるにすぎないのかといった、法とは何かに関する問題や定義は、ここでは扱わない。ヨーロッパの法体系にとって、「女奴隷」と「妻」は明確な区別があったかもしれないが、その経済的・社会的な地位は、フェミニスト流に表現すると、妻は奴隷であった。特に、英国は、東洋とは比較にならないほど、男尊女卑の社会であったとさえ、いえる。視点によって、その評価は異なる。

奴隷海岸では、女性は重要な農業労働力であった。そのため、第三者の介入を不貞として告発・処刑できるほど強固な法的砦として、「妻」という地位が与えられたのではないかと憶測できるほどである。実際に、アラダ王国やダホメ王国では、王の妻に触れてはならず、触れると不貞と見なされ、奴隷にされるか、処刑された。それほどに、身体的に独占=保護されていた妻であったので、王の妻は地方に派遣されて、法を執行することさえ、あった。ダホメ王国の王の妻はレオパードの妻という意味のクポシ(kposi)とよばれた。レオパードはダホメ王家のトーテム的存在である。王と時代によってその数は異なるが、数百から数千人のクポシには、地位の差があり、受胎可能な妻、子育てが終わった妻、そして、単なる召使からなっていた。妻は農作業に従事し、織物や篭を製造し、独占権を与えられてビールを醸造し、それらを市場で販売した。(50)平民と同様、王の妻が経済的に王を支えていた。妻は奴隷ではないが、奴隷と同様に、労働力として活用された。

ボズマンは男女の地位をうまく表現している。「妻と奴隷が利用された農業の他、裕福な人々は奴隷取引だけでなく、あらゆる種類の商取引を、相当程度、営んでいる。」(51) この文の「奴隷」には、女も含まれるかもしれないが、むしろ、女は妻、男は奴隷と表現されたものと理解できる。奴隷でなければ、男は農業に従事したがらない。奴隷海岸では、富は金銭的な収入や農業用地にあるのではなく、むしろ、妻や奴隷で構成された。富が間接的に貨幣で表現される近現代の社会と異なり、ダホメの富は直接的に、自己の意思の支配下においている人間の多寡ではかられた。主人の意のままにできる女性の地位が「妻」であっても、「奴隷」であっても、いい。利用者側からは、そこに大きな区別は存在しなかった。日本のイエ思想と同様である。奴隷の場合は「購入」という手続きが採用され、婚姻の際には、新婦の家族と新婦自身に贈り物が提供された。

富が財産=モノではなく、人間で構成されるのは、古代中国でも同じであった。漢代において、徳を行うのは「具体的には財貨を気前よく分け与える行動を指」し、「人徳や学徳であれ、また財力や官位であれ、人を集める力こそが社会的富であった」。(52)同様に、氏族の成員の他に、客人を迎え、奴隷を従えて、どれだけ人を集めることができるかが、西アフリカの富の多寡をはかる基準となっていたと理解できる。宝貝を蓄積しても、それが富にはならなかった。宝貝は単に、市場での商品の交換の道具、価値の計算単位にすぎなかったと思われる。多くの農産物や製造品をえることができる人のところに、人々が集まる。物は人を集めるための手段であったかもしれないが、現代人のようにモノや貨幣それ自体が「富」であったのではない。人間関係が物象化してしまっている現代人が見落としやすい視点である。

iii.宝貝は模造品を作るのが困難

ダホメ国王ゲゾ(1818−58)は、宝貝は模造品を造るのが難しいので、金よりも望ましいと、リチャード・バートンに語った。そして、税金逃れのために、金よりも、宝貝を隠すのは難しい、と。(53)

金ではなく、宝貝が貨幣として流通したのは、貨幣としての金の鋳造が困難であったからであると言われている。ゲゾ王は首都の近くのコング山脈に金鉱があるのを知っていたが、技術的な理由から、金を貨幣として利用しようとはしなかった。金と異なり、宝貝は加工する必要がなく、輸入すればいい。

しかし、この点は中国史をひもとくと、慎重に理解されなければならない。殷代(前15世紀〜前11世紀)の墓からは南海産の宝貝が数万枚も発見されている。発見された宝貝はヴェトナム方面で採れたものと推測されている。のちには銅・玉・骨などで宝貝の模造品がつくられた。模造品が宝貝の代用として、流通した。戦国時代(前481〜前221)の楚の国で、青銅貨としての蟻鼻銭が流通したことは有名であるが、この形は宝貝をまねたものである。(54)金属硬貨では、刻まれたり、模造品を造られたりしたので、中国の皇帝が紀元後10年に、金属貨幣を古来の標準である宝貝に戻すと布告した点をジョンソンは指摘する。蟻鼻銭は宝貝の模造品であることが明らかであって、宝貝の象徴として利用されてきた。蟻鼻銭の偽造は簡単であるが、宝貝自体は偽造できないという意味であろう。

iv.宝貝の「数」で富の量を示す

三種の神器と同様の発想で、特定のモノを何かの象徴として利用するという態度は、ダホメやヨルバなどでよく用いられていた。ダホメ王国には王位を象徴する斧があり、その斧のデザインは即位にかかわる意味が込められた。トウモロコシの穂を握った腕が彫られていたら、「しっかり握っていれば失われることはない(ダホメは王の統治の下に安泰だ)」という即位名を表したという。同様に、ヨルバでは、宝貝にひもを通したアコロの場合、貝の数を表す語が別の言葉を伝える。宝貝が5個ひもに通されていたら、アルン=5が、病気を表す言葉と同音であるため、病気見舞いを意味した。(55)象徴的発想法が貨幣や文字を創造する。

国内での取引だけであれば、宝貝による商品の価値評価は問題を生じない。しかし、現代社会でも、国によって商品の相対価格に差があるときには、さまざまな問題が生じる。貨幣が貨幣として、機能しない。クレインはある英国人による取引の様子を指摘する。(56)彼は、英国の貨幣に換算すると、奴隷1人に対して平均して£3 15s.を支払ったが、宝貝では£4、ビーズや鉄の棒では£2 15s.、インド製綿織物では£6であった。貨幣が各商品の平均値を表し、需要と供給で価格が決まるとすると、インド製綿織物や宝貝はウイダでは品数が豊富で、安く評価されているのに対して、ビーズや鉄の棒は品数が少なく、貨幣価値に対して高く評価されていると理解される。英国国内での商品の相対価格がウイダにおけるものと異なっていた。宝貝がバラス=底荷として、安く運ばれたとしても、英国にとっては損になっていた可能性が高い。英国にとってはビーズや鉄を多く買ってもらったほうが、奴隷を多く手に入れられる。

現代であれば、一般的な等価物として、そして、計算単位としての通貨として、まさに貨幣(中央銀行券や電子マネーなど)が利用されるであろう。しかし、1681年に、アラダ王国のオフラ(Ophra)に駐在した王立アフリカ会社の駐在員(factor)であるソーン(John Thorne)は会社への会計報告で奴隷を計算単位として用いている。意識的に「奴隷で評価した財の価値」(value of goods in slaves)をとりあげている。商品は売られる前から、その価値がわかっている。

40ポンド/奴隷の真鍮鍋、344個 8.5 人

1枚/奴隷の長布、2枚 2 人

12本/奴隷の棒鉄、101本 8.5 人

マスケット13丁 2 人

78ポンド/奴隷の宝貝、631ポンド 8 人

ここでは、奴隷1人が12本の棒鉄や78ポンド重の宝貝に等しいと計算されている。ソーンはその他の商品も合算して、1681年4月20日に倉庫にある商品を奴隷45.5人に等しいと計算した。イギリスで金や銀が貨幣であるように、現地では宝貝が貨幣であるので、宝貝を次の船便で送るように、ソーンは会社に助言した。しかし、ソーンの会計では金貨でも、銀貨でも、宝貝でもなく、奴隷が計算単位となって、倉庫の商品の価値が計算された。おそらく、それだけの奴隷と交換できるはずであるという点を明確に示すことができるからであろう。アフリカでは奴隷を獲得する。アフリカで得た奴隷は金貨・銀貨で表現される必要はない。金・銀と交換されるまで、奴隷の本当の価値は不明である。その意味で、ここでは、通貨の交換(両替)と商品交換にまるで同じ原理が通用しているかのようである。ちなみに、奴隷は1705年に100ポンドの宝貝、20本の棒鉄と交換された。(57)奴隷の相対価値は高くなった。

5. ダホメと奴隷貿易

16〜19世紀の大西洋奴隷貿易史の中で、ベニン湾はコンゴ・アンゴラ地域についで、多くの奴隷を輸出した地域である。1570年代に発展するブラジル植民地に必要な奴隷の多くは、コンゴ・アンゴラからルアンダ経由で運ばれた。(58)この地域は総数で250万人ほどの奴隷を輸出したが、ベニン湾は200万人ほどである。大西洋奴隷貿易で輸出された奴隷の半数近くが、この両地域で得られたことになる。なお、エルティスたちのCD−ROMではブラジルに輸入された奴隷に関する数値はほとんど19世紀に限られていて、そのデータの内訳はブラジルやポルトガルに関しては、まだ意味あるものとして、計算できる段階ではない。

ベニン湾からの輸出は1660年代以降、急増するが、当初は、その大半がブラジル向けであった。バイアの奴隷は砂糖・タバコのプランテーションや金鉱で働いた。ポルトガル商人というより、バイアの商人が奴隷の対価として大量のタバコをベニン湾に輸出した。(59)19世紀にブラジルの商人がウイダに定住して、ウイダの政治・経済に大きな影響を与えるようになるが、そのつながりはこの時期から始まったといえる。

1640〜1660年代には、ベニン湾から輸出された奴隷は平均して年間1000人程度であったが、その半数以上はオランダ商人が扱った。オランダ商人はまずペルナンブコにあったオランダの砂糖プランテーションに奴隷を輸出していたが、のちにはアシエントでスペイン領に輸出するようになった。オランダは1730年代には、ほぼベニン湾から撤退した。

18世紀には、およそ半数の奴隷をブラジル商人が扱ったが、残りは年間数千人規模でイギリスとフランスがほぼ分け合った。ベニン湾全体で、18世紀に年間8千〜1.5万人規模で、奴隷が継続的に輸出された。英国のピークは1700〜1720年と1780年代であるが、フランスは1780年代にピークに達した。(60)

19世紀には、1807年の英国の奴隷貿易の廃止と、それを受けた各国での奴隷貿易廃止の歴史の中で、他の地域と同様、ブラジルとスペイン領キューバとの取引が非合法に行われた。1850年頃まで、年間8千人近くの奴隷がベニン湾から輸出されていた。

輸出された奴隷の民族は資料的問題があって、正確にはわからないが、アジャ、ヨルバ、ヴォルタ、ヌペ、ハウサである。1730年代まではアジャが大半を占めていた。1740年代からヨルバとヴォルタが増えて、19世紀にはアジャが輸出された奴隷の半数をわるようになった。特に1830年代以降はヨルバが約8割を占めた。アジャとヨルバで輸出された奴隷の9割となる。

ヴォルタはバリバが中心であったのではないかとみられている。(61)エウェ語、ヨルバ語、ヌペ語はクワ諸語の一つであるが、バリバ人の言葉はグル諸語の一つである。彼らはニッキ(Nikki)を中心として、ダホメ北部に暮らし、現在は、ベニンの南北対立の中で、北部を代表する民族となっている。バリバという呼称はヨルバ語のバルバがなまったものであると考えられ、バリバ人自身はバトンバ(Batomba)とよぶ。

他方、ヨルバより北方のヌペは1740年代から輸出が始まり、さらに北に住むハウサは1780年代から始まったが、両方あわせて3割をこえることは、ほとんどなかった。ハウサの輸出拡大は19世紀初めのソコト・カリフ国の形成時と重なる。

この大きな流れから、ベニン湾の奴隷の出所が理解できる。まず地元民であるアジャが大量に奴隷にされることから始まって、18世紀はその状態が続いた。しかし、ダホメ王国がベニン湾で力を増した1740年代から、奴隷獲得先が隣接地にのびて、ヨルバとヴォルタを獲得するようになり、さらに特に1780年代以降、北方内陸部に進出して、ヌペやハウサが奴隷化されたといえよう。(62)

ベニン湾の特徴として、マニングは海岸から200km以内のアジャやヨルバが輸出されていた点で、セネガンビアやアンゴラのように内陸部から奴隷を調達した地方と異なり、海岸地帯から奴隷が調達された点でビアフラ湾岸と同様であると指摘する。(63)とはいえ、バリバの中心地ニッキは、海岸から100kmほどのアボメからさらに300km近く内陸部にある。

エルティス達の奴隷輸出の数値とは異なるが、奴隷価格と供給量はマニングの表で見る限り、次のようにいえる。(64)奴隷輸出の記録が始まる1640年代から60年代までは年間2千人を下回り、価格も4〜7ポンド(1913年標準)であった。1670年代から90年代にかけて、価格の変動はあまりなかったが、供給量が急上昇し、1690年代には年間1万人をこえるようになった。その後、1700年代の年間1.6万人をピークとして、1730年代まで、1万人をこえる輸出が続いた。1690〜1730年代は供給量は安定的に1万人をこえていたが、価格が急上昇して、ピークの1730年代は30ポンドにせまる水準となった。この価格水準はその後、こえられることはなかった。1740〜80年代まで、供給量は7千〜1万人ほどで安定的に推移し、価格も21〜24ポンドの範囲で安定した。1790年代に供給量が5千人弱に低下して、その後、3千〜5千人の低水準で維持されると同時に、価格も12〜17ポンドで安定した。

価格と供給量の変動は一致しない。供給量は1690年代〜1780年代まで、1740〜50年代を例外として、ほぼ1万人をこえる水準で推移したのに、価格は1710〜1800年代まで16ポンドをこえる高価格水準を維持したと、まとめることもできる。供給量は1690〜1730年代が山で、価格は1730〜90年代が山となっている。(65)

西アフリカの奴隷貿易は、ヨーロッパの進出以前から、存在した。西アフリカ内部の取引だけでなく、サハラ砂漠をこえる塩と奴隷の交易圏も、少なくとも数百年の実績があった。ヨーロッパ人の介入で、それまで北アフリカのイスラム圏に輸出されていた奴隷が、南方の海岸地帯に流れるようになった。クレインはさらに、18世紀初頭、ウイダにムスリム商人が到来するようになった点を強調する。サハラ越えのイスラムの商業路が、この時、海上交易に従事するヨーロッパの商業路と結ばれた。(66)ヨーロッパの進出で、奴隷貿易が大規模取引になったために、奴隷交易に必要な、その他の商品市場も活性化した。

アフリカはヨーロッパの奴隷商や奴隷自身の生存のために、水や食糧、衣料品などを提供した。もちろん、それらの品々の多くは、ときには信用取引も含めて、市場で調達された。ヨーロッパ商人は数ヶ月の滞在期間に、水その他の商品を市場で購入する必要があった。ヨーロッパ商人にとって、その取引は「現物」交換に見えるときもあったかもしれない。それは、上述したように、「貨幣」の概念がアフリカとヨーロッパでは、異なっていたためである。ヨーロッパにとっての「貨幣」だけが、ヨーロッパ人には貨幣に見えた。宝貝を例外として、それ以外は「現物」であり、物々交換に見えてしまった。ヨーロッパ商人のこの発想の仕方は、現代の多くの理論経済学者の発想に根深く浸透しているものである。そのようにしか見えない人たちに、それ以外の見え方があると説得するのは、ほぼ不可能であるほど、強固な偏見=常識を信じている人たちが大勢いる。これは、18世紀当時のアフリカ人に、呪術的な世界観を廃棄して、科学的な世界観を採用するように説得するのが不可能であるのと、同様である。

奴隷の購入には複雑な信用関係が必要となった。奴隷を入手するため、アフリカの奴隷商は内陸部まで出向いていかなければならない。ヨーロッパ商人がその費用を前払いするときもあった。逆に、奴隷を購入するときに、手元にその対価となる商品がなければ、それが入手できるまで、アフリカの商人や地方官僚に、支払いを延期してもらう必要があった。(67)

信用取引が破られると、当然、訴訟に発展する。アフリカ政府はしばしば、ヨーロッパの駐在商人を逮捕した。彼らは駐在商人を人質にして、支払いを強要した。あるいは、借金を返済できなかった商人を海岸から追放した。(68)このような、いわば信義・誠実の原則に基づいて、平和な商取引を実現させることができる公権力があったので、ウイダはヨーロッパ人から認められると同時に、手加減が加わらないために、不平の的ともなった。ただし、ヨーロッパでも、中世初期に登場したといわれる信義・誠実の原則の内容の、歴史学的な吟味は今後の課題である。

氏族制や古代社会の理解にも関わる問題であるが、奴隷貿易のように対外的な商業活動がどこまで氏族成員に許されたかに関して、論争がある。販売された奴隷の半数ほどは、ダホメ国王の利益となり、残りの半分は王族や官僚の利益となったのは、おそらく間違いないであろうが、一部といえども、氏族の他の成員がまさに個人的な利益のために、奴隷貿易に参加する可能性があったかどうかである。

1773年に成人男性の奴隷一人の価格が11オンス、すなわち44大カベス(grand cabecess)であり、これは運搬人の賃金5年分に等しいと言われた。(69)そのため、ローはウイダでは奴隷1人の売買でさえ、取引の規模は大きいと主張する。個々の労働者の数年分の年収に等しい額の取引というと、現代の日本でいえば、自動車というより、不動産取引と同等の規模になる。1回の取引で奴隷数人程度を販売するにすぎない商人といえども、社会の中では、地位のある商人であったと推測される。奴隷市場は日用品を扱った地方市場と異なっていた。ダホメでは地方市場の参加者は女性であるのに、奴隷交易は男性、特に官僚が仕切っていた。

ウイダの奴隷はダホメ軍の襲撃で捕虜となった者か、あるいは、内陸部から数カ所の市場を通過して、連れてこられた者である。内陸部の奴隷売買の様子はバカカ(Mahommah Gardo Baquaqua)の例が参考になる。バカカはベニン北部のジュグゥ(Djougou)で誘拐され、チャンバ(Tchamba:現トーゴ領内)で、ある女性に売られた。この女性はさらに、ダホメ北方の町でバカカを売り飛ばした。その裕福な奴隷購入者がバカカをアボメに連れていき、最終的にバカカは白人に売られた。(70)ダホメ王国の首都に到着した時の、バカカの気持ちは当時の社会状況を示すものとして興味深い。

「私たちがここに到着したとき、私は、再び帰郷できる希望をすべて失い始めた。その時まで、逃亡して、何らかの方法で、もう一度、生まれ故郷を見ることができる希望を持っていたが、ついにその希望が失せてしまった。最後の光の条が失われていくようで、私の心は悲しみに包まれ、疲れ果ててしまい、最愛の母のことを思い、母を2度と抱き締められないと思うと、私はとても困惑し、悲しく、孤独になってしまった」。(71)

故郷と訳したhomeやnative placeが母の面影と重なり、その母に会えなくなると孤独感に襲われる。この心情の理解の仕方はいろいろあるであろうが、ここでは、母系的なつながりの氏族制の下で育った人の感情の動きとして、理解しておく。少なくとも、確認できるのは、地域内で奴隷となった場合には、逃亡や身請けの希望を持てたが、白人に売られることが明確になったとき、それらの希望がすべて失われ、2度と故郷=母=氏族の下に戻れなくなったと感じることである。

奴隷の中には、白人に購入してもらえない老人、幼児、病人などもいた。購入されないときに、どうなるか、詳しくはわからないが、母に抱かれた幼児が町外れに棄てられ、狼(ハイエナ)の餌食とされたり、鞭打たれたりする例が報告されている。奴隷は購入されると、他の商品や樽に対するのと同様に、たいてい胸か焼きごてにパーム油を塗って、船名の入った烙印(brand)を捺された。性別・年齢別、そして、健康状態や肉体的強靭さなどで、価格も異なるため、購入者は自分が購入した奴隷を特定しておく必要があった。購入後、奴隷自身が別の奴隷と申し合わせて、とり代わったりしないように、そして、購入後も商館にとどめ置かれたり、複数の商人が一つの船で奴隷を運んだりするので、奴隷を間違わないようにするためである。所有権の象徴である烙印信仰(ブランド信仰)は奴隷貿易の時代も、今日も、意味合いは異なるが、帰属主体を明確にするという点で、異なるところはない。(72)

奴隷を輸出するのに、どれくらいの費用がかかったか。クレインによると、17世紀末〜18世紀初頭に、フエダ王国では1隻の船に十分な数の奴隷を積み込むのに、37〜38人分の奴隷と等価物が必要であった。これは金貨£365に値するものであった。これには交易許可の関税=贈り物(royal tax)、奴隷を船舶に積み込むために要する王室官僚への支払い、アフリカ政府公認の通訳への支払い、王室奴隷の先買特権での販売収益にかかる費用、そして、輸出関税が、ここに含まれている。ヨーロッパの商人はこれを奴隷交易に必要な経費として一括して扱い、細目はほぼ無視していたが、他国のヨーロッパ商人との比較で、腐敗やひいきがあると思われたときに、不平を言った。(73)

奴隷価格が王室独占で決まったか、市場の需要と供給で決まったかについては、論争がある。前述したように、需要と供給で決まったとするローの説が有力である。ウイダには標準価格があった。奴隷の取引にも標準価格が適用された。奴隷取引の場合、正確には、価格は需要と供給がぶつかる「市場」で決まるのではなく、「船」で決まった。当事者によって、決まったと言ってもいいかもしれない。同じ国旗の船であり、同じ時であっても、特定の船に適用された標準価格が異なっていた。需要と供給だけで純粋に価格が決定されるのであれば、船の違いで奴隷の標準販売価格が異なるのは、ありえない。これは、アフリカ側だけの商慣行によるものではなく、アフリカとヨーロッパの商慣行が互いを主張して、生まれた制度であると考えられる。ヨーロッパ商人はすべての商船に対して、フエダ国王に固定価格を要求したのに対して、フエダ政府はそれを拒否した。「標準価格」があったのではなく、「標準」と名付けられるほどに、ヨーロッパが独占価格を要求した。単一価格を要求したのは、ヨーロッパ側である。

ヨーロッパ商人は市場で変動する価格によって、不利益を被る可能性が高かったので、単一価格を要求した。特に、出航間際になると、積み込みを急ぐヨーロッパ商人の姿をみて、アフリカの商人が価格のつり上げを狙った。多少、高価になっても、荷が少ないより、十分な数の奴隷を積み込んで、大西洋を横断するほうが、利益になるとヨーロッパ商人は考えた。しかし、価格は安いほうがいい。そのため、ヨーロッパ商人はダホメ国王の権力を利用して、「標準」というより、「単一」の価格が設定されるのを望んだ。それほどにヨーロッパ商人は、需給の変動に甘んじる19世紀以降の経済人ではなく、王室独占を当たり前と考える重商主義的商人層であった。

他方、重商主義的独占ではなかったとしても、アフリカには中世的な独占慣行が存在した。ウイダでの交易に参加する際に、かならず特定のアフリカの仲介者(African brokers)を利用しなければならなかった。彼らはすべての取引を手配する代わりに、税金や港湾税(port fees)の他に、販売手数料(sales commission)を要求した。この限りにおいて、西アフリカでも、中国の広東十三行や西欧の独占的商人団体と同様に、一群の商人団に交易の独占権が与えられていた。

6. まとめ

ダホメの海岸地帯は、1727年のダホメ王国によるウイダ占領まで、フエダ王国がヨーロッパ人に多数の奴隷を供給していた。17世紀の段階で、ウイダに王立アフリカ会社の商館が置かれていたが、ダホメに対するイデオロギー的な攻撃が始まったのは、1730年代であろう。フエダ王国がダホメ王国に占領されたのが、それに関係するかどうかは、不明である。ダホメ王国による征服以降、それまで大量に得られていた奴隷の数が若干、減少したし、奴隷価格も上昇してしまったので、もしかしたら、敵意からダホメ王国を非難する言辞が始まったのかもしれない。ここでは扱わなかったが、ウイダの支配者はダホメ王国に追放されたのち、18世紀の間、何度もウイダの再征服を試み、一時的な成功を見たこともあった。

奴隷海岸を中心に、西アフリカの内陸部では、宝貝が市場用の通貨として、大量に流通した。インド洋のモルジブ諸島から輸入された宝貝を、ヨーロッパ市場で購入して、奴隷海岸に運搬してきたのは、ヨーロッパの奴隷商であった。宝貝は市場で流通する通貨であった。金・銀を地金としてではなく、貨幣として利用する慣習が生まれていたとしても、おそらく地方の市場で流通したのは、宝貝であったであろう。日用品の交換には、現在の日本円にして、数円から数十円程度の価値に見積もられる宝貝で十分だからである。金・銀通貨は他の国々でも、卸売や贈答用を中心として、もっと高額の商品流通や報償・決済に用いられるのがふつうである。

ビーズや銃器などとともに、積極的に宝貝で奴隷を購入したのは、ダホメの王侯貴族層にとっては、平民の通貨を準備するくらいの意味しかなかったのではないかと推測される。奴隷貿易における宝貝通貨の役割は奴隷購入総価格の数割程度のものにすぎない。少なくとも、ヨーロッパは他の商品と比較して、宝貝を売るのに、あまりメリットはなかったようである。宝貝は商品の交換にも利用されたが、賃金の支払いにも利用され、奴隷でさえ、その日の食事用に賃金を受け取っていた。それほどに、宝貝はまさに地域の日常生活を支える通貨として、機能していたといえる。この通貨の量は商品交換の利便性を高めるという意味で、王侯貴族の経済政策・宝貝輸入政策によって左右されたかもしれないが、宝貝通貨がなければ生活に困るといった代物では、なさそうである。この点は憶測にすぎないが、もし宝貝がなければ、現物で交換されていた可能性が高い。

大きな枠組みにおいては、18世紀頃までは奴隷海岸の宝貝と同様、銅貨のような小額貨幣が日用品市場で大きな機能を果たしていた。少なくとも、貨幣は希有な「欲求の二重の一致」を埋めるために誕生するようなものではない。その想定は株主や消費者の好みに合致するかもしれない。まさに現代の市場では、考えやすい憶測である。18世紀まで、購入欲求の対象も、販売欲求の対象も、市場に来る前に決まっているのが市場の常識である。欲求が一致するのは事前にわかっていた。それでも通貨が必要であった。世界で利用された通貨はおそらく、市場での複数の決済を容易にするという意味で、その売買の時間差を埋めるため、あるいは、のちのちの支払責任を計算するため、あるいは、労働と物品の交換を計算するために存在したのではないかと思われる。古代社会の貨幣が兵士の給与支払いに利用されていたように、ダホメでも労賃と食費の関係が強くみられる。この点の確認は今後の課題である。

ダホメで需要と供給にもとづく価格変動がみられたかどうかに関しては、確実なところでは、価格変動自体は存在したとしか言えない。その変動を制限する力は、ポランニーが主張するように、ダホメの慣習にあったのも、ある意味では確かであろうし、クレインが指摘するように、ヨーロッパ商人の側に独占的で安定的な取引を行うために、変動を抑えようとする単一価格願望があり、それが奴隷価格の変動を制限する力となったのも、確かであろう。これらの力が現実にどの程度作用し、国境線をこえる商品価格の変動がどのように決定されるかに関する、詳細な解明は今後の課題である。

1) ダホメの研究で有名なポランニーの論文も「経済人類学」である。カール・ポランニー『経済と文明:《ダホメと奴隷貿易》の経済人類学的分析』サイマル出版会、1981年。日本人研究者の共同執筆による総合的なアフリカ史の初の試みであると、自他ともに認められているアフリカ史の執筆者も人類学の研究者が多く、歴史学系の研究者は一人も含まれていない。川田順造編『黒人アフリカの歴史世界』(民族の世界史12)、山川出版社、1987年。福井勝義・赤阪賢・大塚和夫『アフリカの民族と社会』(世界の歴史 24)、中央公論社、1999年、でも、その傾向が見られる。

2) Robin Law, Ouidah : the social history of a West African slaving ‘port’, 1727−1892, Ohio U.P., (2004), p.17。なお、ダホメの言葉はフォン語であるが、現在はフォン語と表記するより、フォン語で「言語」を意味するGbeと表記するほうが多くなっているようである。グベ語では、ダホメはダンホーメーに近い発音になるようである。グレフエはグベ語では「農家」という意味である。なお、17、18世紀のヨーロッパの文献でも、ウイダだけでなく、グレフエを意味する綴りはでてくる。Ibid., pp.19, 24.

3) Ibid., p.20.

4) ベニン共和国は公式には、フランス語の発音を採用して、ベナン共和国と記載されている。ベニン出身のゾマホン氏によると、「ベナン」の発音は日本語にするとベネンに近いようである。小国秀宣、ゾマホン・ルヒン『ゾマホンも知らないゾマホンの国』明窓出版、2005年。

5) Law, op.cit., p.2.

6) ローはコトヌーの人口は100万人近くあると述べている。Ibid., p.1.

7) Ibid., pp.41−42, 73−74.

8) ウイダが全人口の何割を占めていたかは不明であるが、3%程度であったとしよう。1.2億人の人口をかかえる日本で3%の人が暮らす都市というと、例えば、横浜になる。現在、360万人近い人口の横浜市から、同じ規模で奴隷が輸出されることを想像してみよう。4100万人をこえる関東地方(面積約2.6万km2)を近場にかかえていたとしても、低めに見積もって、そこから100万〜300万人の奴隷が毎年輸出されたとして、関東圏の産業はどのように変化するであろうか。

9) Herbert S. Klein, The Atlantic slave trade, Cambridge U.P., (1999), pp.127−128.

10) Ibid., p.126.

11) Law, op.cit., p.75.

12) クレインは奴隷が内陸の奴隷市場で購入されたことの傍証として、19世紀までアフリカの内陸部にヨーロッパ人が進出しなかった点を指摘した。そして、「海岸地帯自体しばしば人口が少なく、奴隷もまれであった」と述べている。Klein, op.cit., p.103.

13) Law, op.cit., pp.6−7.

14) Klein, op.cit., p.118。宗教学者として有名な中沢は、シャグジとよばれる石の神は、国家と神社の創設によって居場所を失った日本の「古層の神」であるという。シャグジは芸能に生命を吹き込み、技術に物質を変成させる魔力を与える守護神として、芸能や職人の世界で生き残り、守宮神または宿神(シュクジン)という名を与えられた。中沢の主張通りであれば、日本の伝統を神社や天皇を中心に語る人たちは、神社によって破壊された日本の古来の伝統を無視するものとして、言語道断の歴史物語を披瀝していることなる。中沢は、シャグジという精霊は国家の外、世界史の外の「アフリカ的段階」からやってきたと主張する。中沢新一『精霊の王』講談社、2003年、p.ix。中沢のこの言葉遣いを受け入れがたいと思う人も多いであろう。中沢にとっては、精霊を守る、いわば敬うべき「アフリカ」であるのかもしれないが、「アフリカ的段階」という表現は、西洋の偏見を受け入れた日本の「常識」に災いされた表現であるように思われる。ヴォドゥンにシャグジと似たものがあるのは、確かであるが。

15) Robin Law, The Slave Coast of West Africa 1550−1750: The Impact of the Atlantic Slave Trade on an African Society, Clarendon Press, Oxford, (1991), p.39−40.

16) Law, ibid., p.37。谷泰『神・人・家畜』平凡社、p.125。

17) この論文では19世紀のダホメは扱わない。伊谷純一郎他監修『アフリカを知る事典』平凡社、1989年によると、ダホメのゲゾ王(1818−58)の時代は恐怖政治で有名であった。王位は先王の在位中に生まれた子の中から先王によって選出され、住民も財産もすべてが王の所有物であり、王は住民に対して生殺与奪の権をもった。これには論争がある。

18) D. Eltis, S.D. Behrendt, D. Richardson and H.S. Klein (eds.), The Trans−Atlantic Slave Trade: A Database on CD−ROM, Cambridge, (1999)より、算出。なお、王立アフリカ会社の次に多く記録されているのは、オランダの西インド会社の369件であり、個人では、1760、70年代に主にウィンドワード・コーストとジャマイカを結ぶ交易に従事したリヴァプールのウィリアム・ジェームズが、南海会社の114件をしのいで、123件の記録がある。ジェームズは全体でも5番目である。

19) Law, Ouidah, pp.12−13。他人を誹謗・中傷すれば、自己の暴力が正当化されたことになるという論法は現代でも、家庭内暴力者や交戦論者が利用している手法である。(暴力に対する)「我慢が足りない」と配偶者の意思を否定する誹謗・中傷行為を、犯罪として理解するどころか、家庭内暴力者は、司法によって配偶者の意思を否定しているとは言えないとさえ認定してもらう。奴隷制と同様、彼らは、たかりを正義であると心底、信じている。

20) Capt. William Snelgrave, A New Account of Some Parts of Guinea and the Slave Trade, Frank Cass, (1971; 1st ed., 1734), preface, introduction, p.3.

21) Ibid., pp.2, 6, 160−161.

22) John Atkins, A Voyage to Guinea, Brasil, and the West−Indies; In His Majesty’s Ships, the Swallow and Weymouth.., Frank Cass, (1970; 1st ed., 1735), p.119.

23) 白川静『常用字解』平凡社、2003年、pp.368, 513。責という文字は先の鋭くとがった木で目印となる朿という文字と貝をあわせた文字で、![]() と書いた。責は賦貢(税)として納める財物(貝)の上につけて印とすることから、賦貢として納める財物を表現し、賦貢をもとめ、とりたて、せめとる意味になった。古代の中国では、税金も農作物(積)や織物(績)などの現物だけでなく、宝貝という貨幣で取り立てられていたのが、字の歴史に残っている。賦貢の責務を債と書くように、納税の義務のことを、まさに、責任といった。

と書いた。責は賦貢(税)として納める財物(貝)の上につけて印とすることから、賦貢として納める財物を表現し、賦貢をもとめ、とりたて、せめとる意味になった。古代の中国では、税金も農作物(積)や織物(績)などの現物だけでなく、宝貝という貨幣で取り立てられていたのが、字の歴史に残っている。賦貢の責務を債と書くように、納税の義務のことを、まさに、責任といった。

24) 佐原康夫「中国古代の貨幣経済と社会」(『岩波講座 世界歴史3: 中華の形成と東方世界』岩波書店、1998年所収)、p.214。

25) Jan Hogendorn and Marion Johnson, The Shell Money of the Slave Trade, Cambridge U.P., (1986), p.5.

26) Klein, op.cit., pp.105−6.

27) Hogendorn, op.cit., pp.19−20, 101.

28) Law, Slave, p.48.

29) 安渓遊地「『原始貨幣』としての魚: 中央アフリカ・ソンゴーラ族の物々交換市」(伊谷純一郎、米山俊直編著『アフリカ文化の研究』アカデミア出版会、1984年所収)。

30) Law, Slave, p.51.

31) Ibid., p.49.「ダホメの市場は価格形成市場としては機能しなかった。...物々交換は許されなかった。...購買は現金である。信用も卸売りもなかった...」。ポランニー、前掲書、p.110。

32) Hogendorn, op.cit., pp.16, 18−19.

33) Ibid., pp.15−19では、諸説を検討しながら、エジプト経由の通商路とヨーロッパ人の海上交易による宝貝の輸入経路が確認されている。ジャネット・L.アブー=ルゴド(佐藤次高他訳)『ヨーロッパ覇権以前 もうひとつの世界システム』(上)、岩波書店、2001年、第8章はインド洋の商業に詳しい。

34) Ibid., pp.31−35.

35) Ibid., pp.35−46.

36) Ibid., pp.53−55.

37) Ibid., p.112.ウイダや王立アフリカ会社の奴隷輸出数はEltis, CD−ROMから算出。

38) 瀧澤武雄、西脇康(編)『日本史小百科 貨幣』東京堂出版、1999年、pp.55−57。貝を毌いて、ひとまとまりにした単位は漢字では、「貫」が適当であろうが、貫という文字は重量や通貨単位を連想させるので、headの訳語として用い、紐でまとまった単位は連と数える。また、宝貝の個数を数珠を数えるときのように、「珠」で数えてもいいかもしれないが、貝殻なので、ここでは「枚」か「個」で数える。

39) Hogendorn, op.cit., p.123。なお、18世紀には、宝貝40枚で1トッキ(現地でkan=束)、5トッキで1ガリナ(宝貝200枚、現地でafo=足)、20ガリナで1カベス(宝貝4000枚、現地でdegba)と計算された。Law, Slave, p.49.

40) Hogendorn, op.cit., p.122.

41) 玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』みすず書房、1978年、p.224。

42) Hogendorn, op.cit., p.47。現在、日本の米の価格が300円/kgとして、18世紀のベンガル標準での宝貝に換算すると、宝貝1枚10円ほどの価格になる。この限りでは、宝貝1枚は10円硬貨を持ち歩いているようなものである。宝貝価格を10倍すれば、現代の円の感覚に近くなりそうである。日本の価格は平成16年4月の自主流通米の平均価格、18,738円/60kgを参考にした(農林水産省: http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/kome2003/kakaku.htm)。ただし、世界の米の市場価格で計算したら、宝貝1枚で1円ほどになるかもしれない。ちなみに、現在、金価格は変動しているが、1gで1670円として計算すると、1オンス=31.10gで、51,937円となる。18世紀のウイダの標準である、1オンスの金が32,000枚の宝貝と交換されたとして、金価格で換算して、宝貝は1枚1.6円ほどになる。

43) Klein, op.cit., p.114. Law, Ouidah, p.145.

44) Law, Ouidah, pp.44, 86.

45) 運搬人はいわば専門職であるので、比較対象としてふさわしくないかもしれないが、現代の日本でのフリーターたちの日給を8000円とし、これが運搬人の日給(宝貝120枚)と同等であるとしたら、給与で換算した宝貝1枚の値段は約67円となり、奴隷価格として16万枚をとると、成人男子奴隷1人の価格が約1000万円となる。現代と比較すると、商品に対して労働が不当に低く評価されていると言ってもいいかもしれない。

46) 篠原陽一『帆船の社会史: イギリス船員の証言』高文堂出版社、1983年、p.199。

47) Law, Ouidah, pp.84−86。日本で1日の食費が1000円であるとすると、カヌー運送人の食費から計算すると、食費に関する宝貝価格は1枚12.5円となる。ちなみに、鶏1羽は17世紀末に宝貝50〜100枚、18・19世紀に200〜300枚程度であった。

48) Law, Slave, p.67.

49) Ibid., p.89−90.

50) Ibid., p.79−81.

51) William Bosman, A New and Accurate Description of the Coast of Guinea: Divided into the Gold, the Slave, and the Ivory Coasts, Frank Cass, (1967; 1st English ed. 1705), p.343.

52) 佐原、前掲書、pp.219, 220。

53) Hogendorn, op.cit., p.6.

54) 山田勝芳『貨幣の中国古代史』朝日選書、2000年、pp.11〜41。

55) 川田順造「アフリカにおける歴史の意味」(川田順造編『黒人アフリカの歴史世界』(民族の世界史12)山川出版社、1987年所収)、p.128。

56) Klein, op.cit., p.108.

57) Robin Law (ed), The English in West Africa 1681−1683: The Local Correspondence of the Royal African Company of England, 1681−1699, Part1, Oxford University Press, (1997), p.222. Law, Slave, p.50, n.97.

58) 布留川正博「ブラジルにおける奴隷制の起源: インディオ奴隷制から黒人奴隷制へ」、『経済学論叢』(同志社大学)、37−3・4、1986年、p.155。

59) Patrick Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640−1960, Cambridge U.P., (1982), p.29.

60) Ibid., p.28, fig.2.1より。

61) Ibid., p.31.

62) Ibid., p.30, fig.2.2より。

63) Ibid., p.32.

64) Ibid., p.37, fig.2.3より。

65) Ibid., fig.2.3より。

66) Klein, op.cit., p.105.

67) Ibid., p.104.

68) Ibid., p.105.

69) Law, Ouidah, p.117.

70) Ibid., p.138.

71) Ibid., p.139.

72) Ibid., pp.141−142.

73) Klein, op.cit., p.104。

参考文献

John Atkins, A Voyage to Guinea, Brasil, and the West−Indies; In His Majesty’s Ships, the Swallow and Weymouth.., Frank Cass, (1970; 1st ed., 1735)

Edna G. Bay, Wives of the Leopard: Gender, Politics, and Culture in the Kingdom of Dahomey, University of Virginia Press, (1998).

William Bosman, A New and Accurate Description of the Coast of Guinea: Divided into the Gold, the Slave, and the Ivory Coasts, Frank Cass, (1967; 1st English ed. 1705).

D. Eltis, S.D. Behrendt, D. Richardson and H.S. Klein (eds.), The Trans−Atlantic Slave Trade: A Database on CD−ROM, Cambridge, (1999).

J. D. Fage, A History of Africa, Hutchinson, (1979).

Jan Hogendorn and Marion Johnson, The Shell Money of the Slave Trade, Cambridge U.P., (1986).

Herbert S. Klein, The Atlantic slave trade, Cambridge U.P., (1999).

Robin Law, The Slave Coast of West Africa 1550−1750: The Impact of the Atlantic Slave Trade on an African Society, Clarendon Press, Oxford, (1991).

Robin Law, Ouidah : the social history of a West African slaving ‘port’, 1727−1892. Ohio U.P., (2004).

Robin Law (ed), The English in West Africa 1681−1683: The Local Correspondence of the Royal African Company of England, 1681−1699, Part1, Oxford University Press, (1997).

Robin Law (ed.), The English in West Africa 1685−1688: The Local Correspondence of the Royal African Company of England, 1681−1699, Part 2, (2001).

Patrick Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640−1960, Cambridge U.P., (1982).

Capt. William Snelgrave, A New Account of Some Parts of Guinea and the Slave Trade, Frank Cass, (1971; 1st ed., 1734).

ジャネット・L.アブー=ルゴド(佐藤次高他訳)『ヨーロッパ覇権以前 もうひとつの世界システム』(上、下)、岩波書店、2001年。

安渓遊地「『原始貨幣』としての魚: 中央アフリカ・ソンゴーラ族の物々交換市」(伊谷純一郎、米山俊直編著『アフリカ文化の研究』アカデミア出版会、1984年所収)。

ジョナサン・ウィリアムズ編(湯浅赳男訳)『図説 お金の歴史全書』東洋書林、1998年。

エーディト・エネン(佐々木克巳訳)『ヨーロッパの中世都市』岩波書店、1987年。

小国秀宣、ゾマホン・ルヒン『ゾマホンも知らないゾマホンの国』明窓出版、2005年。

川田順造「アフリカにおける歴史の意味」(川田順造編『黒人アフリカの歴史世界』(民族の世界史12)山川出版社、1987年所収)。

エルンスト・H・カントーロヴィチ(小林公訳)『王の二つの身体: 中世政治神学研究』、平凡社、1992年。

栗本慎一郎『経済人類学』東洋経済新報社、1979年。

栗本慎一郎(編)『経済人類学を学ぶ』有斐閣選書、1995年。

黒田明伸『貨幣システムの世界史: <非対称性>をよむ』岩波書店、2003年。

佐原康夫「中国古代の貨幣経済と社会」(『岩波講座 世界歴史3: 中華の形成と東方世界』岩波書店、1998年所収)。

篠原陽一『帆船の社会史: イギリス船員の証言』高文堂出版社、1983年。

嶋田義仁『稲作文化の世界観: 『古事記』神代神話を読む』平凡社選書、1998年。

嶋田義仁『牧畜イスラーム国家の人類学: サヴァンナの富と権力と救済』世界思想社、1995年。

白川静『常用字解』平凡社、2003年。

J.F.セイファー、F.M.ギル(杉浦満訳)『海からの贈り物−「貝」と人間− 人類学からの視点』築地書店、1986年。

瀧澤武雄、西脇康(編)『日本史小百科 貨幣』東京堂出版、1999年。

田中正隆「黒アフリカ社会研究における「人」の位置づけに関する一考察: 西アフリカ・ヴォドゥン信仰研究へむけて」、『一橋論叢』129−2、2003年。

玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』みすず書房、1978年。

谷泰『神・人・家畜: 牧畜文化と聖書世界』平凡社、1997年。

中沢新一『精霊の王』講談社、2003年。

D.T.ニアヌ編(宮本正興/責任編集)『ユネスコ・アフリカの歴史 第4巻 12世紀から16世紀までのアフリカ』(上・下巻)、1992年。

菱田嘉一『世界海産貝類コレクション大図鑑』電気書院、2000年。

布留川正博「カール・ポランニーの歴史認識と実体的経済」、『経済学論叢』(同志社大学)、35−1、1984年。

布留川正博「ブラジルにおける奴隷制の起源: インディオ奴隷制から黒人奴隷制へ」、『経済学論叢』(同志社大学)、37−3・4、1986年。

福井勝義・赤阪賢・大塚和夫『アフリカの民族と社会』(世界の歴史 24)、中央公論社、1999年。

カール・ポランニー(玉野井芳郎、平野健一郎編訳)『経済の文明史』日本経済新聞社、1975年。

カール・ポランニー(栗本慎一郎、端信行訳)『経済と文明:《ダホメと奴隷貿易》の経済人類学的分析』サイマル出版会、1981年。

カール・ポランニー(玉野井芳郎、栗本慎一郎、中野忠訳)『人間の経済』I、II、岩波書店、1980年(新装版1998年)。

宮本正興、松田素二(編)『新書アフリカ史』講談社現代新書、1997年。

室井義雄「強制移民としての大西洋奴隷貿易」(『岩波講座 世界歴史19 移動と移民』1999年所収)。

C.メイヤスー(川田順造、原口武彦訳)『家族制共同体の理論: 経済人類学の課題』筑摩書房、1977年。

山内昶『経済人類学への招待: ヒトはどう生きてきたか』ちくま新書、1994年。

山田勝芳『貨幣の中国古代史』朝日選書、2000年。